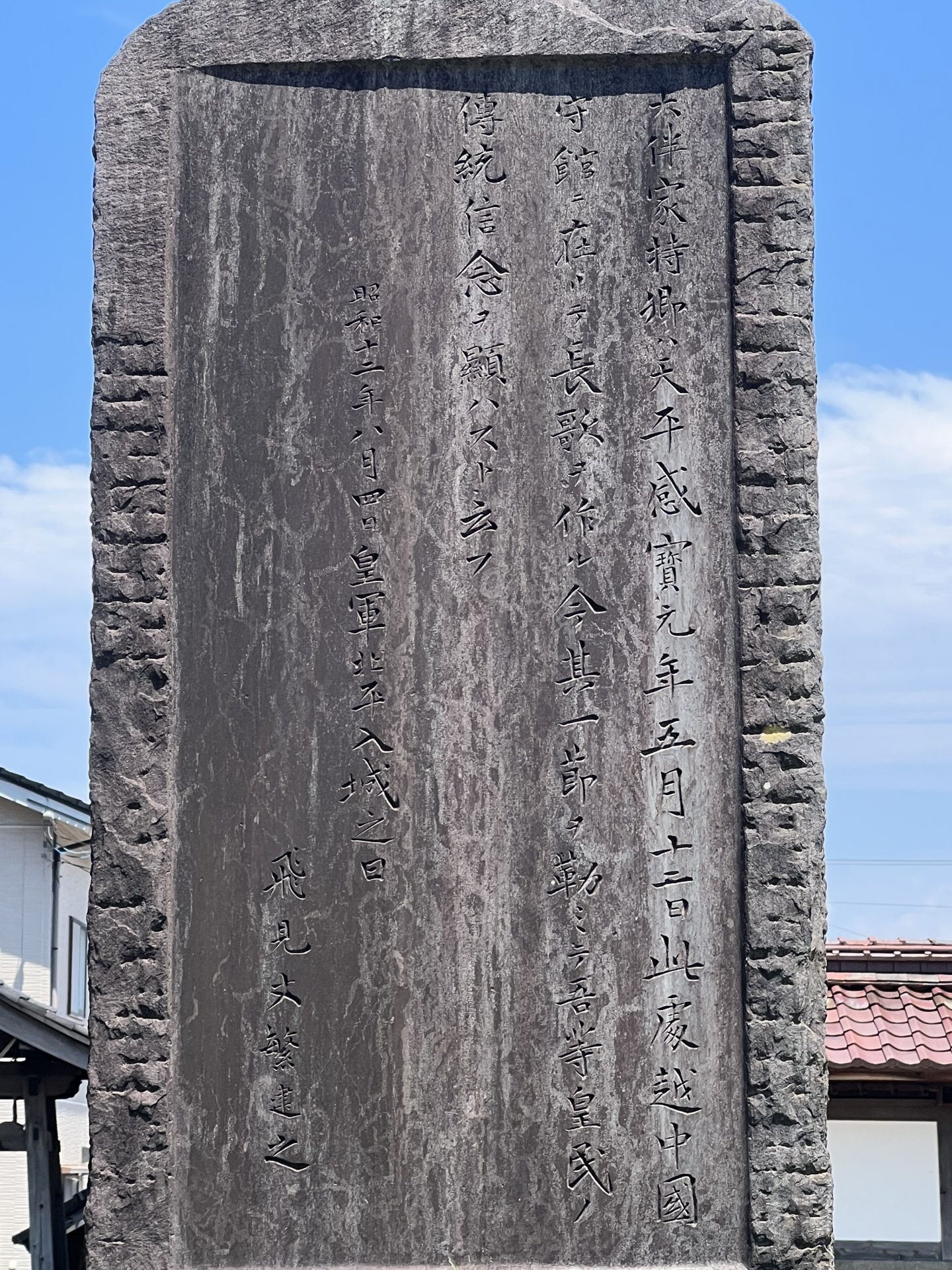

歌碑12「海行かば」-勝興寺 鼓堂右横Monument No.12“Umi Yukaba”-Inside Shōkōji Temple( Right to the Drum Tower)

2022年07月28日

天平二十一年(749)四月、聖武天皇は陸奥国から黄金が産出したことを喜んで二つの詔を下した。

In the fourth month of 749, Emperor Shōmu issued two imperial decrees in celebration of the discovery of gold in Michinoku province (present-day Aomori prefecture).

![万葉歌めぐりの旅[Man'yōshū Literary Pilgrimage]](https://www.manreki.com/manyo-songs/images/common/pic_logo.svg)

解説

Commentary

海ゆかば

Umi Yukaba

『万葉集』の4094番の歌。『万葉集』は、7世紀前半から8世紀後半にかけての約130年間の歌を収めた現存日本最古の歌集で、4500首余りの歌が収められている。この歌の作者は大伴家持(718?~785)、『万葉集』でも最も多くの歌を残す歌人である。

この歌は本来、107句に及ぶ大伴家持最大の長歌の一部。ここに掲出した「海ゆかば」から始まる部分はその中ほどに現れる。この部分は信時潔によって作曲された日本の国民歌謡(戦時歌謡)『海行かば』としてもよく知られた詞句である。

天平二十一年(749)四月、聖武天皇は陸奥国から黄金が産出したことを喜んで二つの詔を下した。一つは東大寺に感謝の報告をする内容(続日本紀宣命第十二詔)、いま一つは人々とともに喜びを分かち合う内容である(続日本紀宣命第十三詔)。このうち第十三詔では、古来の功臣として大伴氏が名指しで顕彰されており、それに感動した家持が作ったのが、長歌一首・反歌三首からなるこの「陸奥国に金を出だす詔書を賀く歌」であった。ここに掲出した「海行かば~」の部分は、聖武天皇の第十三詔にもほぼ同じ表現が見られる(第十三詔では「かへり見はせじ」が「のどには死なじ」になっている)。これは武門をもって皇室に仕える大伴氏が、代々受け継いできた誓いの言葉だったらしい。

「主君のために一生を捧げることができるなら、死に際に自分の命を犠牲にすることなど大したことではない」――敬愛する主君への忠誠を誓うこれほどまでに感動的で深い歌は、他にないだろう。だが、近代にはこの詞句が国民の戦意高揚に利用された悲しい歴史がある。この歌に見られる誓いの言葉は本来、あくまでも武門の家である大伴氏ならではのものであって、決して全ての人々が心に刻むべき言葉ではなかった。『万葉集』を読む時は、そうした背景を正しく理解することも重要なのである。高岡市の勝興寺鼓堂右横に歌碑が立つ。

(解説 ピーター・J・マクミラン)

This is poem number 4094 of the Man’yōshū, the oldest existing collection of poetry in Japan. The Man’yōshū consists of over 4,500 poems and was compiled over a period of around 130 years, from the first part of the 7th century to the latter part of the 8th century. The author of this poem is Ōtomo no Yakamochi.

This poem was originally part of the longest of Yakamochi’s poems in the Man’yōshū. The first line, “even if I die while at sea,” is found about halfway through the 107-line poem. This section is also well-known as part of the lyrics to the Japanese wartime folk song Umi Yukaba by Nobutoki Kiyoshi.

In the fourth month of 749, Emperor Shōmu issued two imperial decrees in celebration of the discovery of gold in Michinoku province (present-day Aomori prefecture). One expressed gratitude to Todaiji Temple (in Nara) (decree no. 12 of the Shoku Nihongi). The other shared his excitement with the people (decree no. 13 of the Shoku Nihongi). Of these, the thirteenth decree praises the Ōtomo clan as meritorious retainers of many generations. Moved by this gesture, Yakamochi wrote a poem made up of one long section (chōka) and appended three poems to celebrate the imperial rescript announcing that gold had been discovered.

It is hard to imagine a more moving and profound vow of fealty to one’s beloved lord than this poem—if one can devote one’s life to the service of one’s lord then to sacrifice one’s life in death would mean nothing at all. However, there is a sad history of this phrase being used in the modern era to raise the war spirits of the Japanese. The words of the oath in this poem were originally unique to the Ōtomo clan, a warrior family, and were not intended to be engraved in the hearts of everyone. When reading the Man’yōshū, it is important to understand and be sensitive to the background of these poems to avoid misapplying the evocative lines.

This waka poem stone monument stands to the right of the Kodo at Shokoji Temple in Takaoka City.

(English Translation and Commentary by Peter Macmillan)