まんれきブログ -

越中万葉歌を読む~越中万葉かるたの世界~

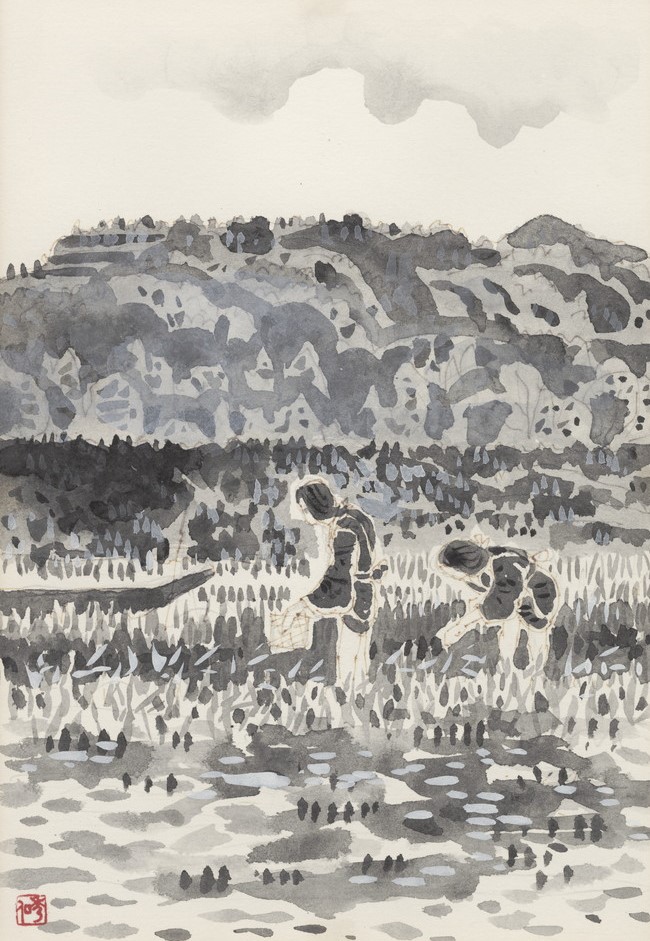

036回「雄神河 紅にほふ 娘子らし」

2021年01月15日

雄神河(おがみがわ)が

一面に赤く照り映(は)えている。

あでやかな少女たちが

葦付(あしつき)を採(と)るために。

瀬に立っているらしい。

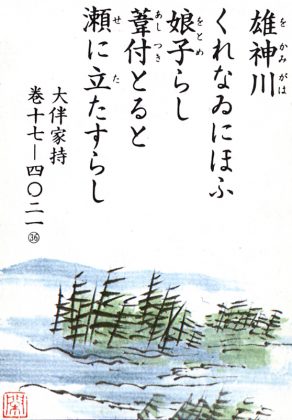

雄神河(をがみがは) 紅(くれなゐ)にほふ 娘子(をとめ)らし 葦付(あしつき)取ると 瀬に立たすらし

大伴家持(巻17・四〇二一)

天平二十年(七四八)の春、家持は「出挙(すいこ)」のために越中国内巡行の旅に出かけました。

出挙とは、春に種籾(たねもみ)を農民に貸し付け、秋に利息を含めて返してもらう万葉時代の制度です。

この旅で最初に訪れた「礪波郡(となみぐん)」で詠んだのがこの歌です。

「雄神河」は現在の庄川(しょうがわ)の中上流、おそらく砺波市(となみし)から南砺市(なんとし)あたりでの庄川の古い呼び名です。

その川で水につかりながら、緑褐色で寒天のような形状の「葦付(あしつき)」(アシツキノリのこと)を採る少女たちの裾(すそ)が水に映って川は紅色に染まっていたというのです。まさに絵に描いたような一首です。(新谷秀夫)

高岡市万葉歴史館編

『越中万葉を楽しむ 越中万葉かるた100首と遊び方』

笠間書院・2014年刊

フルカラーA5判・128頁・定価1000円

※本文の中で引用した歌の読み下し文は、高岡市万葉歴史館編『越中万葉百科』(笠間書院)によります。