まんれきブログ -

越中万葉歌を読む~越中万葉かるたの世界~

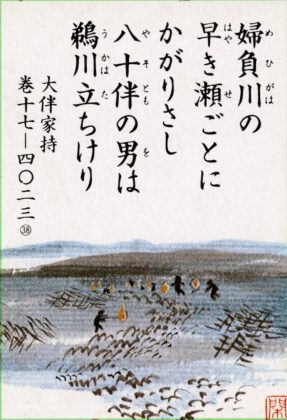

038回「婦負河の 速き瀬ごとに 篝さし」

2021年01月30日

婦負河(めひがわ)の

流れの速い瀬ごとに、

かがり火をたいて、

たくさんの官人(かんじん)たちが

鵜飼(うかい)を楽しんでいる。

婦負河(めひがは)の 速き瀬ごとに 篝(かがり)さし 八十伴の男(やそとものを)は 鵜川立(うかはた)ちけり

大伴家持(巻17・四〇二三)

第37回の歌に続いて、「婦負郡(めいぐん)」の「婦負河(めひがは・神通川もしくは常願寺川のこと)」で詠まれた一首です。

「八十伴の男(やそとものを)」は「たくさんの官人(かんじん)」の意味で、一般的には朝廷で働く人のことですが、ここは越中国の役人のことを言っているようです。

その役人たちが「婦負河」で篝火(かがりび)を頼りにおこなった「鵜川(うかは)」とは、鵜飼(うかい)のことです。鵜飼は春から夏にかけておこないますが、もしかすると、春の川に入って少女たちが「葦附(あしつき)」を採る場合(第36回の歌)と同様に、家持の国内巡行にあわせて、その土地の風物を紹介しようと特別におこなわれたものだったかもしれません。(新谷秀夫)

高岡市万葉歴史館編

『越中万葉を楽しむ 越中万葉かるた100首と遊び方』

笠間書院・2014年刊

フルカラーA5判・128頁・定価1000円

※本文の中で引用した歌の読み下し文は、高岡市万葉歴史館編『越中万葉百科』(笠間書院)によります。